本堂【万徳寺】

寛文3年(1663)、三世月舟宗林の時建てられました。 この用材はすべてチーク材が使われ、何度か改修されながらも現在に至っています。

正面梁上には十八世漢三道一の書で「紫金仙」の額があり、露中には、 五世逆流禎順の書いた「殿裏底錯安名字・門外漢不労註脚」の対聯が、又来迎柱には、三世月舟宗林の書いた 「法筵龍象衆当観第一義・諦観法王法法王法如是」の対聯が掛かっています。

須弥壇上に祀られているの釈迦・文殊・普賢の中国風の三尊像及び総門は、 我が国最初の石造りアーチ橋『眼鏡橋』の建設費を施財したことで知られる高一覧により寄進されたものです。 当初、総門(勅額門)は晧臺寺と眼鏡橋の中間に建てられており、眼鏡橋は晧臺寺へ向けての参道橋の役割を担っていた訳です。

正面梁上には十八世漢三道一の書で「紫金仙」の額があり、露中には、 五世逆流禎順の書いた「殿裏底錯安名字・門外漢不労註脚」の対聯が、又来迎柱には、三世月舟宗林の書いた 「法筵龍象衆当観第一義・諦観法王法法王法如是」の対聯が掛かっています。

須弥壇上に祀られているの釈迦・文殊・普賢の中国風の三尊像及び総門は、 我が国最初の石造りアーチ橋『眼鏡橋』の建設費を施財したことで知られる高一覧により寄進されたものです。 当初、総門(勅額門)は晧臺寺と眼鏡橋の中間に建てられており、眼鏡橋は晧臺寺へ向けての参道橋の役割を担っていた訳です。

総門【勅額門】

頭上には五世流禎順の書いた「勅賜海雲山」と題した大きな竪額が掛けてあります。

天保8年(1837)二十一世黄泉無著により移動、再建されたものです。

天保8年(1837)二十一世黄泉無著により移動、再建されたものです。

鐘楼

現在の梵鐘は、八世重関亮道の代、元禄15年(1702)に改鋳したもの。

治工は、佐賀の谷口安左衛門であり、 長崎市内に残っている唯一の佐賀の鋳造師によるもので「市指定有形文化財」に指定されています。

治工は、佐賀の谷口安左衛門であり、 長崎市内に残っている唯一の佐賀の鋳造師によるもので「市指定有形文化財」に指定されています。

大仏殿【華厳閣】

山門【山王門】

桜上正面には中国福建省の鼓山に住していた為霖道霈の書いた「晧臺禅寺」という大きな横額が掲げてあります。

階下の門柱には、「法門無遮擱鳳毛麟角来入室、禅開有機用鳶飛魚躍悉契宗」という対聯が掛かります。

この門は、延宝8年(1680)長崎奉行牛込忠左衛門の寄進によって五世逆流禎順が創建したものです。 その後改修され、昭和60年(1985)には腐食の甚だしかった仁王像も新調しました。

階下の門柱には、「法門無遮擱鳳毛麟角来入室、禅開有機用鳶飛魚躍悉契宗」という対聯が掛かります。

この門は、延宝8年(1680)長崎奉行牛込忠左衛門の寄進によって五世逆流禎順が創建したものです。 その後改修され、昭和60年(1985)には腐食の甚だしかった仁王像も新調しました。

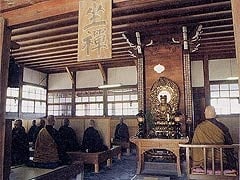

僧堂

「坐禅堂」あるいは単に「禅堂」とも呼ばれています。入口正面には、月舟宗胡の書いた「選仏場」の横額が掲げられています。

堂内は土間で、一畳ずつの三十単が設けられ、ここで坐禅・食事・睡眠がなされます。 また一般檀信徒の参禅会も開かれています。

寛文2年(1662)、三世月舟宗林が創建したもので、明朝様式によって建てられましたが、 天保3年(1832)、二十一世黄泉無著により道元禅師時代の宋朝様式の僧堂に改築されました。

堂内は土間で、一畳ずつの三十単が設けられ、ここで坐禅・食事・睡眠がなされます。 また一般檀信徒の参禅会も開かれています。

寛文2年(1662)、三世月舟宗林が創建したもので、明朝様式によって建てられましたが、 天保3年(1832)、二十一世黄泉無著により道元禅師時代の宋朝様式の僧堂に改築されました。